|

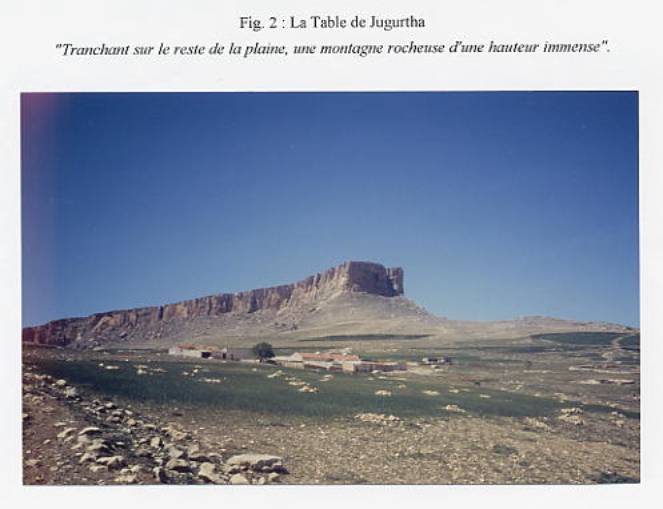

Nouvelles recherches sur le "Bellum Iugurthinum" par André Berthier*, Lionel R. Decramer** et Chérif Ouasli ***. Résumé. La vision que l'on a traditionnellement des anciens royaumes berbères d'Afrique du Nord au début de la conquête romaine, vision qui pour l'essentiel date d'études historiques de près d'un siècle, paraissait très partielle, souvent contradictoire et en tout cas, peu conforme aux fortes traditions des tribus qui les composent encore de nos jours. De nouvelles recherches ont été conduites sur le terrain, en Tunisie, au cours de trois missions successives par des équipes franco-tunisiennes pour retrouver certains sites que le chroniqueur Salluste nous a si longuement décrits dans son Bellum Iugurthinum. En suivant pas à pas la campagne du consul Marius dans sa guerre contre Jugurtha, le roi de Numidie, et Bocchus, l'"aguellid" de Maurétanie, trois batailles essentielles, trois sites historiques sont proposés. Les conséquences sont importantes car ces places remettent fondamentalement en cause la géographie de ces Etats. Ils permettent de confirmer la proposition d'André Berthier et de ses amis, à savoir que la Cirta Regia des rois numides était bien le Kef en Tunisie et non Constantine en Algérie. Ainsi, d'autres sites - dont parle Salluste lors des campagnes précédentes de Métellus en Numidie, reconnus par d'autres historiens, mais négligés par commodité, ont été aussi examinés. Mots clés : Afrique du Nord, Afrique romaine, C. Salluste, Bellum Iugurthinum, C. Marius, Numidie, Cirta-Regia. Summary. The traditional vision we have of the ancient Berber kingdoms of North Africa at the beginning of the Roman conquest, which is based essentially on the historic studies of the last century, seemed very partial and often contradictory, and in all cases not in conformity with the strong traditions of the present-day tribes. New research has been undertaken in the field in Tunisia, by joint French and Tunisian teams to identify certain of the historical sites described in detail by the Latin chronicler C. Sallust, in his Bellum Iugurthinum. When following step by step the military campaign of the Roman consul Marius, in the war against the Numidian king, Iugurtha and Bocchus, the "aguellid" of Mauretania, three important battles, three historical sites are proposed. The consequences are important since these places fundamentally question the frontier. These discoveries confirm, for a large part, the proposal of Berthier and others, that the Cirta Regia of the Numidian kings was in fact El Kef in Tunisia and not Constantine in Algeria. Furthermore, other historical sites, mentioned by Sallust during the previous campaign by Metellus in Numidia, which were recognized by some historians but conveniently forgotten, have been confirmed. Key Words : North Africa, Roman Africa, C. Sallust, Bellum Iuguthinum, C. Marius, Numidia, Cirta-Regia. * (1907-†2000) Ancien correspondant de l'Institut de France. ** Section Archéologie de l'Asc (Association Sportive et Culturelle) du CNES (Centre National d'Etudes Spatiales). Toulouse. France. E-mail : lionel.decramer@cnes.fr. *** Association de la Maison de la Culture de Kalaat Senam. Le Kef. Tunisie. Nouvelles recherches sur le "Bellum Iugurthinum" [i] . On ne saurait que peu de choses sur les anciens royaumes berbères d'Afrique du Nord, si le Bellum Iugurthinum ne nous était pas parvenu. Salluste [ii] , qui fut nommé gouverneur de l'Africa Nova par César un demi-siècle après les événements qu'il décrit, connaissait bien ce pays et nous a rapporté des faits précis. Outre le récit de cette "guerre contre Jugurtha", il nous donne un aperçu, avant la conquête romaine, de la géographie et de l'histoire ancienne de ces royaumes de Numidie et de Maurétanie. Cette géographie historique, largement modelée ensuite par les travaux des spécialistes français du 19e siècle, a été influencée notamment par les idées dominantes de l'époque. Cette vision historique a provoqué et provoque encore, à travers les résistances culturelles dans ces pays, des réactions contre les schémas simplificateurs des bienfaits de la civilisation romaine [iii] , ou contre l'héritage des frontières coloniales. Elle reste encore un élément non négligeable de l'actuelle géopolitique de cette Afrique du Nord. Le Muluccha, fleuve frontière incertain. Concernant les limites anciennes de ces royaumes berbères, Salluste est formel : le fleuve Muluccha servait de frontière entre les royaumes de Jugurtha et de Bocchus (Iug. XIX, 7 et XCII, 5). Il précise même que Jugurtha, lors du partage de la Numidie à la mort de Micipsa, hérite de la partie qui jouxte la Maurétanie (Iug. XVI, 4). Le problème de ce fleuve frontière Muluccha a fait couler beaucoup d'encre chez les historiens, il a été l'objet de bien des controverses, rarement de recherches prospectives et jamais de recherches archéologiques. Nous devons à Stéphane Gsell [iv] la première synthèse de cette histoire ancienne de l'Afrique du Nord. Son œuvre monumentale, qui date de 1927, est encore influente. Il pensait reconnaître dans le Muluccha de Salluste, le fleuve côtier marocain Moulouïa [v] , rejetant ainsi les propositions d'autres auteurs : le Mellègue [vi] ou l'oued Sahel [vii] . En particulier, il pensait que la Moulouïa portait le double nom de Muluccha et de Malva. En réalité, le nom de Malva s'applique toujours à la Moulouïa. Pomponius Méla et Pline l'Ancien appliquent le nom de Muluccha à un fleuve distinct de la Moulouïa et coulant plus à l'Est. Quant à Strabon, il parle de Molochath ( ) comme limite des Maures et des Masaesyles. Mais Gsell conclut que la source utilisée par Mela et Pline était erronée et admet que l'antique Maurétanie s'étendait sur l'actuel royaume chérifien, tandis que la Numidie couvrait la majeure partie de la Tunisie et la totalité de l'Algérie tellienne. Evidemment, des doutes furent émis par d'autres chercheurs [viii] , Syme [ix] estimait qu'il n'y a qu'un cas sur trois pour que le Muluccha de Salluste ne soit pas la Moulouïa située si loin à l'Ouest. Mais ces réserves sont restées sans suite véritable. Plus récemment encore Desanges [x] , par une lecture particulière de certains manuscrits du Bellum Iugurthinum - que ne retient pas Ernout [xi] et que réfute Berthier [xii] - croit reconnaître dans Tucca [xiii] , le lieu où ont débarqué les émissaires romains (Iug. CIV, 1), venus négocier le traité de paix avec le roi Bocchus. Ce qui fait dire à Nicolet [xiv] "que les soldats de Rome sont bien parvenus dans l'actuel Maroc oriental". Conclusion reprise in extenso dans un mémoire universitaire plus récent [xv] . Pourtant cette thèse, largement partagée, basée essentiellement sur l'onomastique, manque de confirmation archéologique sur le terrain. La référence à une Tucca romaine plus tardive et incertaine n'est pas suffisante pour démontrer l'existence d'un ancien port numide où Marius aurait établi un camp. Fig.1 : Carte de l'Afrique du Nord et de la marche de Marius. Le Castellum de Salluste. Salluste nous apporte sur ce fleuve Muluccha, une précision importante. Voici ce qu'il écrit : "Non loin du fleuve Muluccha, qui séparait les royaumes de Bocchus et de Jugurtha, il y avait, tranchant sur le reste de la plaine, une montagne rocheuse d'une hauteur immense, assez étendue pour porter un fortin ..." (Iug. XCII, 5). Il consacre quatre chapitres (Iug. XCII à XCV) au siège de cette forteresse avec de nombreux éléments descriptifs - apport incomparable pour déterminer ce site. Gsell [xvi] reconnaissait que cette forteresse (sur les rives de la Moulouïa) est "fort éloignée des lieux où les Romains avaient combattu et hiverné jusqu'alors", mais il concluait à l'impossibilité de retrouver son emplacement sous prétexte qu'il y a en Afrique beaucoup de tables rocheuses qui répondent à cette description. L'argument n'est certainement pas convaincant, puisque Mercier [xvii] a tenté de la retrouver et a proposé pour cette "montagne immense" de Salluste, un mamelon situé près de l'oued Sahel (Kabylie, Algérie). Carcopino [xviii] , conscient de l'importance stratégique de cette position, crut reconnaître dans le poste marocain de Taourirt la citadelle numide, mais il juge sa solution assez "aventureuse". Taourirt est très éloigné du champ habituel des opérations des Romains et se trouve à plus de 1500 km de Gafsa (fig. 1), ville que Marius venait d'enlever précédemment (Iug. XCI, 4). Une telle opération n'a pas de sens stratégique et paraît matériellement impossible, même si on suppose une année de campagne de Marius dont Salluste ne dit pas un mot : il n'y a pas de rupture dans son texte entre la prise de Gafsa et l'arrivée près du fleuve Muluccha. Au contraire, l'auteur évoque la connaissance "des malheurs de Capsa" par les habitants des villes enlevées au passage par Marius (Iug. XCII, 3). Il serait difficile d'admettre pour l'époque, que les habitants de ces villes, algériennes dans ce cas, soient informés d'événements se déroulant dans le lointain Sud tunisien. Cette expédition lointaine marocaine est une "vraie énigme" pour Syme [xix] , "d'où une double difficulté pour le Muluccha (Moulouïa) avec ni nom, ni indication pour expliquer comment Marius atteignit cette région reculée, et nulle mention de quartier d'hiver entre 107 et 106". Ainsi, cette chevauchée lointaine de Marius à travers une "Algérie en rébellion" pour aller prendre cette place forte au Maroc et revenir ensuite sur ses pas, paraissait bien étrange en vérité. Pourtant, dans un ouvrage paru à Constantine en 1950, Berthier et ses collaborateurs [xx] avaient proposé une solution qui levait ces ambiguïtés. Pour eux, le Muluccha est l'oued Mellègue et la forteresse, un plateau tabulaire, la Kalaat-Senam en Tunisie. Si cette thèse a parfois ébranlé certains [xxi] , elle était rejetée par de nombreux autres auteurs, par exemple Tiffou [xxii] , Julien [xxiii] . Pour tenter de réconcilier deux thèses si contradictoires, une investigation archéologique sur le terrain était souhaitable à Kalaat-Senam en Tunisie mais aussi à Taourirt au Maroc. Ce qui fait dire à Tiffou [xxiv] que le Muluccha "restera hypothétique, tant qu'on n'aura pas repéré avec certitude l'éminence rocheuse peinte assez précisément par Salluste". Au lieu de cela, le texte de Salluste continue d'être discuté [xxv] et "certains conçoivent le grave soupçon que l'historien soit victime d'erreur ou de confusion" [xxvi] . Le jugement de Gsell "nous ne tenterons pas, d'après les données de Salluste, de retrouver l'emplacement de ces sites" a influencé à décourager, peut-être, de nouvelles recherches sur le problème. La légende de Jugurtha. Il existe en Tunisie, près de la frontière algérienne, au sud de la ville du Kef, une montagne tabulaire remarquable, la Kalaat-Senam, appelée localement "Table de Jugurtha". La tradition orale indigène vivace dans ce pays [xxvii] rapporte que le roi "Yougourtha" ait livré ici une bataille cruciale. Le capitaine de Vauvineux [xxviii] , un géodésien du service géographique de l'Armée, avait donné une description précise de cette "kalaa qui s'appelle Table de Jugurtha et où la tradition veut que Jugurtha ait caché ses trésors, cherchés en vain par les Romains". Monchicourt [xxix] , un autre géographe, rapportait lui aussi cette légende en précisant que la Table est "le point où le prince numide, pourchassé par Métellus, avait déposé ses femmes et ses trésors". Supposition qu'il trouvait gratuite, puisqu'il s'agit dans le récit de Salluste de la ville de Thala (Iug. LXXV, 1). Cependant, il précisait que la confédération des Hanencha, qui vivait en smala [xxx] autour de Thala aux 16e -17e siècles, prenait cette kalaa pour refuge et y enfermait leurs richesses en période d'insécurité ; particularité évidente puisque cette forteresse naturelle est proche et bien visible de Thala. Cette coutume indigène est troublante. On serait plutôt tenté de la rapprocher de la fuite nocturne de Jugurtha, fuyant sa ville assiégée par Métellus, en emportant ses enfants et une grande partie de sa fortune (Iug. LXXVI, 6), pour les mettre à l'abri dans cette place forte voisine, que Marius, l'année suivante (M. 106, G. 107) [xxxi] , veut enlever à tout prix (Iug. XCII, 6) au retour de son expédition à Capsa (Gafsa qui se situe à 140 kilomètres au sud de Thala). Pour ce que nous savons, les études ethnologiques sur les Berbères [xxxii] du Maroc ne signalent pas de telles traditions. Originaire de la région de Kalaat-Senam, nous connaissions la Table de Jugurtha et les propos qui s'y rapportaient. Nous connaissions aussi le fleuve voisin, le Mellègue qui prend sa source dans les Aurès et se jette près d'Utique sous le nom de Medjerda. Son bassin versant est bien plus vaste que celui de la Medjerda qui lui donne son nom. Il couvre une grande partie de l'Algérie orientale et de l'Est tunisien. Orographiquement et géographiquement la région du Mellègue est une zone de transition importante entre les tribus nomades du Sud et celles sédentaires du Tell. Le nom de Mellègue ou Melleg [xxxiii] , dérive du mot berbère Melek ou punique (MLK) qui signifie roi, propriétaire, d'où les transcriptions latines "Malchio, Malchius", et sans doute "Muluccha, Muluchae, Malucha" des diverses versions des textes de Salluste. Sur le plan onomastique, ces termes conviennent mieux que le terme de Muthul proposé par Gsell [xxxiv] et accepté comme dérivé de ce nom dans la thèse traditionnelle. La Table de Jugurtha. Trois missions franco-tunisiennes se sont rendues à Kalaat-Senam [xxxv] pour investiguer, puisque aucune recherche n'avait été conduite jusque là. Cette montagne tabulaire domine par sa masse et par son altitude (1271 m) les Hautes Terres environnantes de près de 600 m (fig. 2), et ses falaises calcaires surmontent de plus de 100 mètres un immense cône d'éboulis. Cette mésa quasi ovale couvre une superficie de 80 ha. "Assez étendue pour porter un fortin, auquel on n'accédait que par un sentier étroit" (Iug. XCII, 5) dit Salluste. Les vestiges d'une menaa [xxxvi] , occupée par les Berbères jusqu'en 1910, en couvrent environ 4 ha, aux quels on n'accède que par "un sentier fort étroit et bordé de précipices" Ce sentier, taillé dans le roc, serpente à flanc de paroi selon des chicanes habilement aménagées, il est protégé à mi-hauteur par une tour massive byzantine, fermée par une lourde porte. Cette porte "qui ferme tous les soirs l'accès de la montagne" précise le capitaine de Vauvineux, n'existe plus de nos jours. Ce sentier escalier (fig. 3) d'une hauteur de 40 m constitue un système défensif efficace qui permet à peine le passage de deux hommes de front ou d'un cheval. Des petites cavités ont été taillées dans les marches polies comme du marbre par l'usure des passages pour permettre à l'animal de poser ses sabots. On monte l'escalier, qui vient d'être réaménagé, "sous la menace des blocs de pierre, qui pourraient se détacher de la falaise, s'il s'agissait d'une attaque" [xxxvii] . A la sortie de l'escalier, on débouche sur une esplanade, libre de nos jours mais "entourée de parapets qui permettent de concentrer des feux de mousqueterie sur la tête de l'escalier", remarquait encore le capitaine de Vauvineux en 1896. Ensuite, on rentre immédiatement dans l'ancienne menaa par un sentier puis une ruelle bordée de pierres bien appareillées. (Iug.XCII, 8). L'escalier conduisant au fortin.

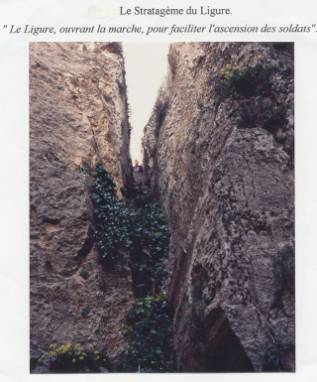

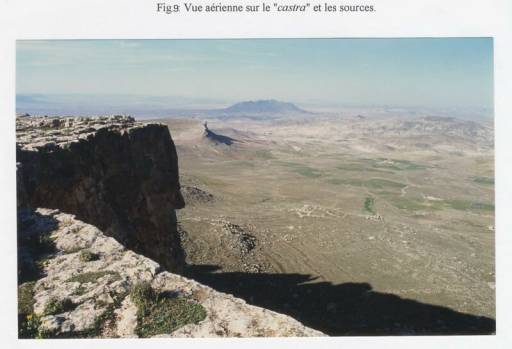

La Table de Jugurtha n'est accessible que par sa face nord. Le reste est un vaste cône, peu praticable, encombré d'éboulis et de blocs énormes détachés des falaises impressionnantes. On accède au pied de l'escalier par une longue esplanade, bordée du côté nord d'un talus rocheux et de l'autre par les parois verticales, parfois surplombantes. On se trouve alors directement sous les traits des archers ou des frondeurs (Iug. XCIV, 3) placés sur ces hauteurs, et on comprend qu'il fut difficile de manœuvrer des engins de siège qui se retrouvent immédiatement sous le feu ou les coups de pierres (Iug. XCII, 8). "Cette place renfermait les trésors du roi, elle était pourvue d'hommes et d'armes en suffisance, d'une grande provision de blé et d'une réserve d'eau vive" (Iug. XCII, 7). Dans la menaa, on a retrouvé de nombreux silos à grains [xxxviii] (fig. 6), taillés à même le roc, profonds et refermés par une dalle de pierre recouverte elle-même de terre, parfaitement étanches à la pluie et discrets aux regards. Selon Monchicourt, les indigènes renouvelaient chaque année par moitié leurs provisions de blé [xxxix] . La tradition rapportée par de Vauvineux et qui nous a été aussi signalée prétend que Jugurtha aurait caché ses trésors dans ces silos. Nous avons dénombré aussi dix-neuf réservoirs d'eau (fig. 6) parfaitement taillés dans la structure en lapiaz. Ces citernes d'une contenance de 440 m³ environ ne sont pas romaines, comme le laisse entendre l'enquête sur les "Installations Hydrauliques Romaines en Tunisie" qui, incidemment, n'en a relevé que cinq [xl] . En effet, en effectuant un calcul corrélatif sur les nombreuses mesures des dimensions des bassins, on arrive à une valeur de 0,53 m [xli] . Cette grandeur correspond à la coudée punique, elle n'est ni romaine, ni arabe, mais plutôt punique. D'autres réservoirs (redirs) de ce type, taillés dans le roc, ont été signalés dans les montagnes voisines par les officiers topographes. Par ailleurs, des monnaies numides et romaines ont été trouvées sur la Table [xlii] . Cette place forte était inconstestablement numide. Tous les éléments descriptifs de Salluste s'appliquent parfaitement à cette "montagne rocheuse, d'une hauteur immense". Le stratagème du Ligure. Il suffit d'être au pied de cette formidable forteresse naturelle pour comprendre pourquoi "Marius avait perdu bien des jours et des peines, et se demandait, non sans angoisse, s'il abandonnerait l'entreprise" (Iug. XCIII, 2). Salluste nous rapporte ici l'anecdote du Ligure, amateur d'escargots, que Frontin reprit [xliii] dans ses Stratagèmes. Il découvre, par hasard, une voie cachée qui permet d'accéder sans encombres à la plate-forme de la citadelle (in castelli planitiem, Iug. XCIII, 4), par laquelle il conduira ensuite un commando qui prendra les défenseurs à revers (Iug. XCIV) Trouver la faille où le Ligure s'était glissé ne fut pas une tâche facile, même pour le guide de haute montagne qui faisait partie de l'équipe puisqu'il était question de refaire une voie d'escalade historique [xliv] , car la kalaa est une montagne calcaire aux parois abruptes sur toute sa périphérie. A l'extrémité nord-ouest de la Table s'ouvrent trois crevasses (fig. 6) dont une très profonde, "mais qui paraît n'aboutir qu'à un escarpement en surplomb" [xlv] . Cet escarpement a été escaladé, mais une redescente comme fit l'auxiliaire ligure, est impossible. La voie du Ligure a été découverte dans l'angle nord-est du plateau (fig. 5), derrière de gros monolithes (les Fahouls). On y accède par un couloir humide où les escargots abondent [xlvi] . On franchit ensuite une niche, puis on escalade la fissure d'une diaclase en s'aidant des aspérités rocheuses et en s'accrochant aux racines d'un lierre persistant (Iug. XCIII, 4). On débouche sur le plateau, à l'abri des regards des défenseurs postés au-dessus de l'escalier que l'on aperçoit au loin. Par une marche descendante en écharpe au milieu des replis du terrain, on aboutit enfin sur les arrières du village. La descente de la faille par la même voie a été vérifiée. Une réponse au stratagème du Ligure était trouvée. "Sorti du camp pour la corvée d'eau, sur le flanc du fortin opposé à celui de l'attaque" (Iug. XCIII, 3) rapporte Salluste. Le passage se situe bien à l'entrée de l'esplanade des combats, à l'opposé de l'escalier (fig. 6), et près du chemin qui conduit à deux sources voisines : l'Aïn Jénène et l'Aïn Arsaz (fig. 7) aménagées de longue date. Un bassin recueille les eaux de la première dans lequel les animaux domestiques viennent s'abreuver. La seconde est canalisée par de gros blocs taillés (probablement romains). La largeur du canal indique qu'elle devait être abondante. Actuellement, son eau resurgit quelques mètres plus bas dans une citerne moderne. Les bergers et les nomades de Gafsa qui transhument ici encore de nos jours [xlvii] viennent s'y approvisionner. Un castra possible. Toutes les terrasses qui donnent accès à l'esplanade où étaient déployés les mantelets et autres engins de siège (Iug. XCII, 8 et XCIV, 4) ont été explorées. La seule aménageable se situe entre les

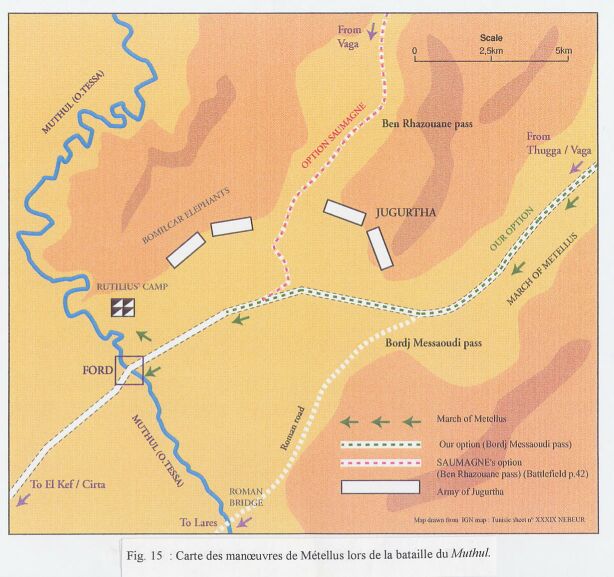

sources et le couloir du Ligure. L'indication de Salluste "sorti du camp (castra) pour une corvée d'eau" (Iug XCIII, 2) est précieuse et le manège du Ligure est vérifié par la topographie des lieux (fig. 7). Le terrain est plat, un quasi rectangle de 80 m sur 90 m, orienté strictement nord-sud (fig. 8). Sa partie sud, traversée par un sentier bordé de pierres sèches qui descend aux sources, se termine dans un petit vallon. Ce même sentier remonte, passe devant la faille du Ligure et rejoint l'escalier. Cette terrasse est bordée à l'est par une croupe portant des soubassements de constructions (romaines ?) et un pressoir à huile [xlviii] taillé dans un gros bloc calcaire. A l'ouest, trois talus successifs de 30 m de large environ sur une longueur de 160 m environ, présentent un léger escarpement avec contre-pente faiblement marquée. Le tracé en crémaillère est atypique, étranger aux habitudes locales des champs en terrasse et non imposé par le relief. La partie nord rectiligne de la plate forme est bien marquée. Elle se prolonge d'une partie plate plus confuse. L'organisation de l'espace, adaptée au terrain, est conforme aux indications de Polybe [xlix] (fig. 9). La superficie des terrasses et de ses extensions (2,3 ha, fig. 7) est comparable à celle d'un camp de Masada [l] . Cet emplacement n'est pas très étendu, mais il est placé de façon stratégique pour un camp de commandement : près des sources que l'on peut surveiller, avec un accès direct à l'esplanade des combats, hors de portée de tous projectiles lancés depuis le haut des falaises. Il est établi à mi-pente, sa façade ouverte aux seules pistes d'accès des vallons inférieurs, a une pente suffisamment escarpée, impraticable à une charge de cavalerie. Au sud, la piste qui contourne le grand éperon de la Table, passe par un collet où se trouvent de nombreux dolmens. Ce collet stratégique doit être nécessairement gardé. Deux blocs calcaires excavés en forme d'abri, le dar el aris et le dar el aroussa (fig. 6) peuvent servir de postes de guet, comme le remarquait Monchicourt [li] . Au sud, l'arrivée depuis Aïn Senam (anciennes mines) devait être aussi surveillées. Ces postes complètent ainsi le système défensif (fig. 7). Les contraintes du terrain sont impératives. Marius était tenu de placer ses troupes aux points stratégiques : la sortie du castellum, les sources, les emplacements névralgiques pour éviter toute surprise. A ne pas en douter, un détachement permanent devait veiller au pied de l'escalier pour empêcher toute sortie des Numides. La bordure extrême de l'esplanade et la petite crête rocheuse nord sont hors de portée des frondes et des flèches. Elles peuvent servir de zone de stationnement et de préparation des engins de siège qu'on approchait ensuite au pied de l'escalier (fig. 7). Le nombre de légions dont disposait Marius n'est pas formellement indiqué par Salluste. Sa troupe ne devait pas être très nombreuse, Salluste parle de centuries et d'escadrons (Iug. XCI, 1), puisqu'il revenait d'un raid en plein pays désertique. Salluste souligne les difficultés logistiques posés et le problème du transport de l'eau (Iug. XCI). On sait que ces difficultés croissent de façon exponentielle en fonction de l'importance numérique des soldats [lii] . Selon cette importance, les troupes peuvent être encore disposées en contrebas sur de vastes champs, en aval les deux sources. Comme le problème de l'eau est crucial en ce pays aride, les renforts amenés par Sulla à la fin du siège (Iug. XCV, 1) pouvaient trouver à l'abondante source d'Aïn Senam l'eau indispensable à ses chevaux. Elle se situe à l'opposé de la montagne (fig. 6 et 7). Ce site est archéologiquement vierge et semble assez bien conservé, car éloigné de toutes zones habitables. Ces recherches sont nécessaires, car la Table de Jugurtha est un site numide exceptionnel ; la présence de nombreux dolmens (senam [liii] ), de mégalithes, d'escargotières néolithiques [liv] , de blocs sur lesquels sont gravés un cercle inscrit dans un triangle (signes de Baâl et Tanit ?), d'une nécropole berbère montrerait qu'il s'agirait d'une area sacra [lv] . Des recherches prometteuses sur ce site viennent d'être engagées par M. M'Charek [lvi] qui voit dans la "Bulla mensa" de Ptolémée, cette Table de Jugurtha "où certains épisodes de la guerre de Jugurtha ont pu avoir lieu". En conclusion, nous suggérons que l'éminence rocheuse peinte par Salluste est la Table de Jugurtha. Par conséquent, le fleuve Muluccha ne peut pas être la Moulouïa marocaine, mais le Melleg.

Fig.9 : vue aérienne sur le camp et les sources.Le Melleg, une rivière frontière historiqueCette rivière servait de frontière entre les deux royaumes de Numidie et de Maurétanie (Iug. XIX, 7). Apulée de Madaure [lvii] (M'Darouch dans la vallée du Melleg) déclare aussi que sa patrie est située "Numidiae et Gaetuliae in ipso confinio". Cette frontière historique a été bornée en 104-105 par le légat L. Minicius Natalis (CIL 2080 à Madaure et 2828 au sud de Madaure) et confirmée ensuite par le légat L. Strabo Nummus en 116 (CIL 2829 au sud de Madaure) afin de délimiter le territoire des Musulames. D'autres bornes de délimitation se situent près de l'O. Maksouba, un tributaire du Melleg, au sud celles d'Aïn Kemellal (CIL 2988 et 2989) et de Ksar el Boub (CIL 2978), à l'est les bornes du Khanguet Nasser (CIL 2939 et 2939 bis) près d'Ammaedara et dans la commune de Kalaat-Senam (ILT 1653). Enfin la découverte récente au nord de la Table de Jugurtha d'une borne du légat L. Strabo Nummus [lviii] à henchir El Greya , près de l'O. bou Salah, un autre tributaire du Melleg vient de confirmer cette frontière. Ces bornes de limitation circonscrient parfaitement le territoire des Musulames au bassin supérieur de l'O. Melleg [lix] . La lecture des confronts [lx] de la borne de Kalaat-Senam permettrait de lier ce bornage à la grande centuriation tunisienne [lxi] . Cette grande entreprise de cartographie et d'aménagement du territoire exécutée probablement sous Auguste [lxii] par la III Legio Augusta qui stationnait à Ammaedara serait une des causes de la révolte de Tacfarinas [lxiii] . Berthier [lxiv] rappelant que le général des Musulames, Tacfarinas fit alliance avec les Maures "ses voisins" (Maurosque accolas), met ici en évidence leur proximité. La Maurétanie de Bocchus se situerait donc du côté des Aurès-Némentcha en Algérie, tandis que le royaume de Jugurtha s'étendrait pour sa partie ouest au bassin supérieur de l'O. Melleg, c'est à dire au-delà de l'actuelle frontière tuniso-algérienne. La bataille des deux collines. Arrivé de Rome, Sulla rejoint donc Marius dans son camp avec une nombreuse cavalerie (Iug. XCV, 1). Notons, toujours selon Salluste, qu'il n'avait ni expérience de la guerre, ni connaissance du pays (Iug. XCVI, 1). Sulla a débarqué à Utique, le port naturel de sa province d'Afrique, cité plusieurs fois par Salluste (Iug. XXVI, 5; LXIII, 1; LXXXVI, 4; CIV, 1). La traversée de la quasi-totalité de l'Afrique du Nord pour se rendre jusqu'aux bords du Muluccha semble peu vraisemblable pour un général peu expérimenté. Par contre pour se rendre à la Table de Jugurtha, la route connue et gardée par les Romains, passe par Larès. Larès où Marius avait laissé en garnison son lieutenant A. Manlius avec son infanterie légère (Iug. XC, 2). Larès n'est qu'à trois jours de marche de la Kalaat-Senam (fig. 10) et nous savons que Manlius participe avec Sulla aux combats qui vont suivre (Iug. C, 2) [lxv] . Tandis que Marius est occupé devant la Kalaat-Senam, Jugurtha s'allie avec son beau-père Bocchus (Iug. XCVII, 1). Une fois les cavaliers numides et maures réunis, les rois attendent que les Romains sortent de leurs camps fortifiés. "Ils marchent sur Marius qui déjà regagnait ses quartiers d'hiver et tombent sur lui au moment où il restait à peine la dixième partie du jour" (Iug. XCVII, 3). C'est l'embuscade, tactique favorite de Jugurtha et des Numides. Cette bataille est essentielle, car elle situe Cirta, la capitale numide. Gsell en est conscient et précise "deux batailles, séparées par un intervalle de deux jours, et dont la seconde fut livrée à peu de distance de Cirta" [lxvi] . Il reste cependant vague sur leurs emplacements : quelque part, au sud d'Alger près de la chaîne des Bibans. Pour sauver ses troupes, Marius "s'empare de deux collines proches l'une de l'autre, dont l'une, trop petite pour asseoir un camp, possédait une source abondante, et l'autre offrait une position avantageuse pour camper, car étant fort escarpée en grande partie, elle exigeait peu de retranchements" (Iug. XCVIII, 3). Deux hypothèses sont à étudier et pourraient répondre à la description de ces deux collines. L'hypothèse développait par Berthier dans son ouvrage La Numidie, qui établit un parallèle intéressant entre la description du relief des Jérissa ("la double Zrissa") fait par Monchicourt et le texte de Salluste. Ces deux collines se trouvent sur un axe Table de Jugurtha / Ebba Ksour/ Larès puis Le Kef ou Utique [lxvii] . Elles répondent aux problèmes stratégiques de Marius en route vers ses "quartiers d'hiver" (Iug. XCVII, 3). La seconde hypothèse, les collines de Kalaa Jerda situées à 20 km [lxviii] au sud-est de la Table de Jugurtha et avant les Jérissa, près du carrefour des voies en provenance de Thala et d'Ammaedara, en direction du Kef ou de Larès (fig. 10). Entre ces deux collines passe l'ancienne voie romaine Carthage-Haïdra (fig. 11). Haïdra (Ammaedara), le futur camp de la III legio Augusta qui sera chargée plus tard de contrôler cette région frontalière et ses tribus turbulentes [lxix] , n'est qu'à 16 kilomètres. La petite Jerda SAEK (763 m), trop petite pour asseoir un camp, avec ses puits (Henchir Henntaïa) et surtout la rivière pérenne, l'O. el Mrhassel (fig. 11). Elle permettrait d'abreuver une forte cavalerie, comme la source abondante gardée la nuit par Sulla (Iug. XCVIII, 4). La seconde colline, la grande Kalaat es Sif (809 m) avec sa face sud élevée et escarpée (praeceps) et son versant nord, accessible qu'à pied et impossible à la cavalerie, peut offrir l'emplacement d'un campement. En effet, il y a sur ce versant, un replat à mi-pente, entre deux ravins, qui domine le collet que franchit l'ancienne voie romaine ; il a une superficie d'environ 2,5 ha (fig.12). Sur la partie basse, la plus plane, on a noté une sorte d'enclos fait de pierres roulées bien alignées, épousant par endroits les contours des deux ravins qui le bordent à l'est et à l'ouest. On y accède par un petit ressaut rocheux. L'ensemble du replat est ainsi protégé par des obstacles naturels infranchissables aux chevaux. Cet enclos n'est pas un champ, ce versant est aride et non cultivé, bien que l'on retrouve quelques redjems [lxx] . Ce ne semble pas être un enclos à moutons, bien que l'on trouve quelques graffitis plus récents représentant des chameaux et des personnages gravés sur des dalles alentours. On y a retrouvé quelques tessons de vieilles poteries berbères. Les défenses sont naturelles, pourtant Salluste parle de portes (portis, Iug. XCIX, 1). Fig 12. Les deux collinesde Kalaa Jerda : au 1er. plan, un campement possible pour Marius au 2èm. plan, tranchant dans le ciel la Table de Jugurtha. Quelle que soit l'importance numérique de l'infanterie romaine, le flanc nord de la grande Kalaat es Sif est suffisamment étendu pour accueillir deux légions. Descriptivement, tactiquement et statégiquement ces deux collines de Jerda peuvent convenir à la narration de Salluste (fig. 11). Toujours dans le voisinage et à une journée de marche, le jebel Bou el Hanèche ne répond pas au critère des duos collis et nous avons vérifié que son flanc nord ne se prête pas aux différentes opérations décrites par Salluste. Fig. 10 : carte des opérations de la campagne de Marius. La bataille près de Cirta. Après cette alerte qui avait été un avertissement, Marius, prudent, poursuit sa route en direction de Cirta en bataillon carré (Iug. C, 1). Au bout du quatrième jour, une bataille terrible [lxxi] s'engage dans une plaine, non loin de Cirta (Iug. CI, 1), entre les armées royales renforcées par l'infanterie de Volux, et Marius secondé par son lieutenant Manlius. Dans l'intervalle de deux jours qui séparent ces combats, Marius ne peut pas se rendre à Cirta-Constantine en une marche lente et prudente. Constantine est à plus de 270 km dans la direction opposée des quartiers d'hiver habituels des Romains (Iug. XCVII, 3 et C, 1). Constantine est de l'autre côté de la frontière Melleg. Marius ne franchira pas cette frontière pour se rendre à Constantine. Par contre, la cité du Kef n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres, soit deux ou trois jours de marche, de Jerissa ou de Kalaa Jerda. La seule "vaste plaine" (campis) que l'on rencontre après une traversée d'une zone de monts et de vallées, se situe à la sortie des coteaux de Kalaat Soltane (fig. 13). Des remparts du Kef, elle est parfaitement visible. Les récits de l'expédition de Capsa, de l'attaque du fortin du Muluccha, de la bataille des deux collines et la bataille finale près de Cirta s'enchaînent parfaitement. Et, dans cet enchaînement, Marius est qualifié à chaque fois de consul. Il n'y a pas d'interruption dans sa campagne qui le conduit de Capsa à Cirta. Cirta Regia. Constantine est connu par ses profonds canyons du Rummel. Elle ne pourrait être entourée d'un fossé et d'une palissade (uallo atque fossa moenia circumdat) (Iug. XXI, 3). La topographie des lieux donnée par Salluste ne convient pas à Constantine, ce qui a fait dire à Gsell que Salluste "ne connaissait pas Cirta (aujourd'hui Constantine)" [lxxii] . Par contre, cette topographie pourrait s'appliquer à la citadelle du Kef (fig. 13). L'argument n'est pas nouveau et largement développé par Berthier [lxxiii] , mais il est majeur pour qui a examiné les deux sites. Enfin, nous ne ferons pas état ici - ce qui serait hors de propos par rapport à l'œuvre de Salluste - des nombreuses épigraphies concernant Cirta-le Kef [lxxiv] . Il a toujours été connu que Cirta était un de ses noms, comme il y avait de nombreuses villes en Afrique du Nord qui portaient le même nom : Hippo, Zama, Leptis, etc. Il faut accepter l'existence de deux Cirta. La Cirta royale deviendra plus tard colonia Cirta Nova Sicca, puis Sicca Veneria, nom donné aussi au Kef par la Table de Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin. Fig 13 : La ville du kef, l'ancienne Cirta Regia. Ces documents géographiques, bien que tardifs (IIIe et IVe siècle pour la Table de Peutinger, IIIe pour Antonin) et comportant de graves erreurs [lxxv] , n'en sont pas moins précieux pour qui voulait connaître la géographie de cette Afrique du Nord romaine. Lorsque les Français s'intéressèrent à l'Antiquité de ces pays, la tâche était immense et les spécialistes peu nombreux. Aussi le Ministère de l'Instruction Publique et des Beaux-Arts chargé des travaux archéologiques, s'adressa au Service Géographique des Armées pour leur venir en aide. Il était demandé, par instructions spéciales [lxxvi] en 1885, aux officiers topographes qui exploraient le pays, de relever notablement les voies et leurs bornes milliaires, en s'appuyant expressément sur ces documents. Les travaux réalisés par ces officiers topographes sont remarquables. On leur doit nombre de découvertes, de ces villes étapes en particulier. Qu'à l'époque de ces documents géographiques (IIIe et IVe. siècles), Cirta soit Constantine et Sicca Veneria au Kef, n'a rien d'étonnant : tous les archéologues et les officiers [lxxvii] en étaient convaincus. Mais les cartes qui en ont été déduites manquent parfois de synchronisation des données historiques. Et comme le fait remarquer Salama [lxxviii] , "cet anachronisme est la rançon de la cartographie historique dès que celle-ci se réfère à une période de longue durée". Que penser alors d'une période débordant de la conquête romaine ? On peut alors se demander, comme le souligne Berthier [lxxix] , si la confusion dans la dénomination de Sicca et Cirta Regia ne relèverait pas d'un tel anachronisme. On peut, à juste titre, se poser la question. En effet, pour ses recherches archéologiques le Comité [lxxx] s'appuyait à cette époque, dans un soucis de simplification, sur une Afrique totalement romanisée et tardive. La carte de l'Afrique romaine annexée [lxxxi] , la Table de Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin servant de référence à ces conseils souffraient déjà de cette simplification abusive et de ce métachronisme : Cirta est à Constantine et Sicca Veneria au Kef, la Numidie est rejetée dans l'Est algérien et les Musulames dans les Aurès. Ces instructions n'auraient-elles pas abusées certains chercheurs ? Près de quatre siècles se sont écoulés entre cette "Guerre de Jugurtha" et ces données géographiques plus tardives et l'on sait les modifications profondes apportées par Romains dans ces pays. Il serait, peut-être, nécessaire de réexaminer l'état de l'Afrique sur des données historiques plus concomitantes. Par contre, Salluste est contemporain de ces événements, il connaissait le pays. Les faits rapportés et les descriptions des lieux évoqués précédemment le prouvent. On ne peut pas toujours le soupçonner d'erreur ou de confusions [lxxxii] . Il suffit simplement de monter sur les remparts de la citadelle (byzantine) du Kef pour observer au loin "tranchant sur le reste de la plaine, cette montagne rocheuse d'une hauteur immense, assez étendue pour porter un fortin" (Iug. XCII, 5). Cette Table de Jugurtha qui identifie le Muluccha-Melleg, frontière des deux royaumes, confirme, s'il le fallait, la Cirta royale. La bataille du Muthul. Puisque le Melleg est le Muluccha, quel est donc ce fleuve appelé Muthul par Salluste ? Lors de sa première campagne en 108 en Afrique, Métellus mène une bataille vigoureuse avec son adjoint Marius contre Jugurtha et les éléphants de Bomilcar près du Muthul. Voici comment Salluste décrit les lieux : "Dans cette partie de la Numidie qu'Adherbal avait eue en partage, coule un fleuve appelé Muthul, dont la source est au midi; à environ vingt mille pas de là [lxxxiii] , se trouvait en ligne parallèle au fleuve une chaîne de montagnes naturellement stérile, et que les hommes ont laissé inculte ; du centre se détachait une sorte d'éperon, s'étendant à perte de vue, et revêtu d'oliviers sauvages, de myrtes, et autres espèces qui poussent dans un terrain sec et sablonneux. Quant à la plaine située entre la montagne et le Muthul, elle était désertique faute d'eau, sauf dans la partie voisine du fleuve ; celle-ci plantée d'arbustes, était fréquentée par des cultivateurs et le bétail (Iug. XLVIII, 3 et 4 ). Fig. 14 : le jebel Nasseur Allah depuis l'O. Tessa (Muthul) La question de savoir quelle rivière se nommait Muthul a beaucoup été discutée et plusieurs suggestions pour l'identifier ont été faites. Gsell, Carcopino, Van Oothegen [lxxxiv] ont cru reconnaître l'O. Melleg, d'autres l'O. Mafragh, ou l'O. Seybouse en Algérie, la Siliana et même la Medjerda en Tunisie [lxxxv] . Pour rendre compatible la version du Melleg avec le texte de Salluste, Gsell [lxxxvi] rend fautif l'auteur ou le copiste sur la distance de "vingt milles". A notre avis, Ch. Saumagne [lxxxvii] qui connaissait particulièrement le pays a proposé la solution qui réponde au texte sans le besoin de correction : c'est l'O. Tessa, un autre affluent de la Medjerda. Le Jebel Gorah, parallèle à l'O. Tessa, se trouve à environ 30 km [lxxxviii] et l'éperon qui s'étend perpendiculairement au fleuve, recouvert de lentisques et de zabbous [lxxxix] , où Bomilcar attend avec ses éléphants (Iug. XLVIII à LII) est le Jebel Nasseur Allah (fig. 14). La plaine, en bordure du fleuve, où Rutilius établit un camp, serait la "plaine, en forme de tête de vipère, qui se termine au Pont Romain qui a une grosse importance stratégique" [xc] . Saumagne pense que Métellus, arrivant de Vaga (Béja), a franchit le col de Sidi Rhazouane où l'embuscade était tendue par les Numides. A notre avis, le couloir de Bordj-Messaoudi, entre le Jebel Rhazouane et le Bou-Kalil, par où passe l'ancienne voie romaine qui mène au Kalakh, la plaine en bordure de l'O. Tessa (fig. 15), conviendrait aussi au passage de l'armée romaine. Dans ces deux versions, la topographie des lieux se prête bien aux manœuvres des deux armées (fig. 15). Dans ce cas, le "flumen oriens a meridie, nomine Muthul" est l'O. Tessa, et comme le souligne Saumagne, "il est inadmissible que Métellus fonce aveuglément vers Cirta (Constantine),...il s'engage sur le plus direct des chemins qui conduisent vers Sicca (Le Kef)" [xci] . C'est bien au Kef-Cirta que Métellus se rendait et non pas à Constantine. Conclusions. De nouvelles prospections ont été engagées en Tunisie en rapport avec le Bellum Iugurthinum. Ces travaux, conduits sur le terrain par trois missions franco-tunisiennes avec l'aide de la section archéologie de l'ASC du CNES, apportent des éléments nouveaux sur la géographie de l'ancienne Numidie. Les éléments matériels apportés ici permettent d'identifier la Table de Jugurtha avec le castellum, si minutieusement décrit par Salluste. Cette proposition que les brigades topographiques avaient faites en leur temps et reprise par Berthier et ses collaborateurs [xcii] , n'a trouvé que peu de partisans [xciii] . Ceci est surprenant puisque les opinions contraires n'offrent, en regard de cette Table de Jugurtha, aucun site digne de reconnaissance archéologique et ne s'appuient pas sur des réalités ethno-géographiques. Il faut convenir que le fleuve Muluccha-Melleg n'est plus hypothétique, mais bien une réalité historique. La reconnaissance des deux collines où Marius échappe à un désastre confirme qu'il se rendait au Kef. De la même façon que Saumagne, nous pensons avoir identifié le Muthul avec l'O. Tessa, et comme lui reconnu que la ville du Kef était l'objectif des armées romaines (fig. 16 ). La thèse de Berthier s'en trouve ainsi renforcée. Cirta Regia, la future Colonia Cirta Nova Sicca, cité dans laquelle Salluste trouva matière pour rédiger son Bellum Iugurthinum, n'est pas autre chose que la ville du Kef. Cependant d'autres sites historiques évoqués par Salluste restent encore incertains. Et, Sicca, cette bourgade céréalière près de Zama, n'est pas la moindre de ces interrogations. Les recherches devraient donc se poursuivre. En dépit de quelques avancées récentes, les études romano-africaines sur ce sujet restent, à certains égards, notablement sous-développées, comme le font remarquer Mattingly et Hitchner [xciv] . Notre souhait est que les résultats préliminaires (fig. 17) présentés ici encouragent les archéologues et les historiens [xcv] à ouvrir les horizons de leurs recherches. La Table de Jugurtha, haut-lieu berbère exceptionnel, mérite aussi à ce titre le détachement d'une mission archéologique. Les Rédacteurs Fig. 16 : Carte de la Numidie au moment de la conquête romaine (2èm. s. av. J.-C.) Post Scriptum. Hommage à M. André Berthier

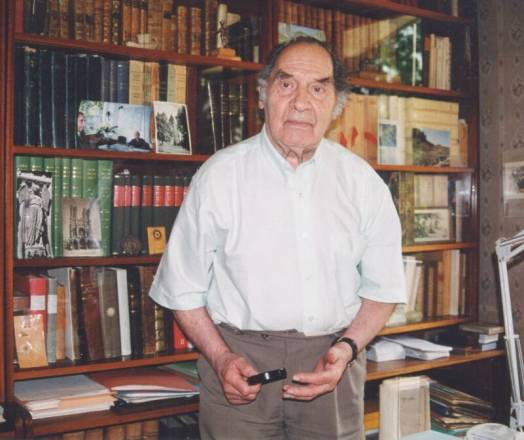

Correspondant de l'Institut de France, Officier de la Légion d'Honneur, Médaille militaire, Croix de guerre 1939-1945, Commandeur de l'Ordre National du Mérite, Commandeur de l'Ordre des Arts & Lettres, Officier de l'Ordre des Palmes académiques, André Berthier fut conservateur des archives de l'Est algérien, directeur de la circonscription archéologique et du Musée de Constantine, où il resta en poste de 1932 à 1973. A ce titre, André Berthier connaissait parfaitement ce pays et hautement qualifié pour aborder l'histoire de l'Afrique du Nord. Son œuvre archéologique est considérable. On lui doit notamment, de 1941 à 1973, l'exhumation systématique de la montagne de Tiddis. Cette entreprise de longue haleine aboutira en 2000 à la publication par l'Institut de France de son dernier ouvrage : Tiddis, cité antique de Numidie (collection Mémoires de l'Académie des Inscriptions & Belles-lettres), qui couronne la longue vie d'un grand chercheur. Parmi ses œuvres africaines, citons : Les vestiges du Christianisme antique dans la Numidie centrale, Alger, 1942 ; L'Algérie et son passé, Paris, 1951 ; Le "Bellum Jugurthinum" de Salluste et le problème de Cirta, Constantine, 1950 ; Le sanctuaire punique d'El Hofra à Constantine, Paris, 1955 ; Tiddis, antique Castellum Tidditanorum, Alger, 1972 & 1991 ; Constantine, Toulouse, 1965 ; et surtout La Numidie, Rome et le Maghreb, Paris, 1981. La thèse d'André Berthier concernant la Numidie refonde l'histoire entière de l'Afrique du Nord. Nourrie par une profonde intuition, un bon sens jamais en défaut et une connaissance lentement mûrie du pays et de sscoutumes, elle va à l'encontre des idées dominantes de l'époque et de la version traditionnellement admise, ce qui valut immédiatement à son auteur bien des inimitiés dans le monde de l'archéologie officielle. Avec une probité intellectuelle exemplaire pourtant, il n'avait pas hésité à remettre en cause des vérités enseignées ou des faits semblant acquis de nos jours encore. L'histoire traditionnelle de l'Afrique du Nord, que les premiers archéologues tentaient de déchiffrer dans un contexte d'une France colonisatrice et paternaliste, lui avait été enseignée à lui aussi... Ne parlait-il pas, en 1938, dans sa conférence devant la Société de Géographie de Marseille de "l'antique Cirta, l'ancienne capitale de la Numidie" à propos de Constantine dont Ernest Mercier, à qui il rendait hommage, avait été le premier historien ! Cela se passait dans les premières années de sa longue carrière en Algérie. Il dira plus tard, dans son introduction à la Numidie, son mûrissement continu, ce lent travail d'approfondissement de la connaissance du pays, et sa surprise de constater combien cette Numidie si différente de celle décrite et comprise par ses contemporains. Il évoquera un jour devant moi en toute simplicité, lors de nos premiers entretiens puisque j'étais des mines de l'Ouenza et que je m'intéressais à la Table de Jugurtha, son premier voyage aux mines du Kouif et sa rencontre avec Alexis Truillot. Rencontre fondamentale, rapportée dans La Numidie, et qui orientera son œuvre. Alors qu'ils étaient face à la Table de Jugurtha, cette "montagne rocheuse d'une hauteur immense, tranchant sur le reste de la plaine", son ami lui rappela les hauts faits d'armes de Marius rapportés par Salluste dans sa "Guerre de Jugurtha" pour conclure sur la Muluccha, frontière tant recherchée, ne pouvait être que le Melleg qui coule tout près, et non la rivière marocaine enseignée dans les manuels d'histoire. A partir de réflexions de bon sens étayées sur la géographie du pays, André Berthier a repensé l'ensemble de la question, recherché de façon méthodique dans les textes antiques et l'archéologie, puis développé par un faisceau d'arguments solides, une thèse cohérente et logique. Mais, comme l'écrit l'abbé Wartelle dans sa préface : "Il est plus difficile de faire admettre une vérité que de la découvrir". On remarquera qu'il est encore plus difficile pour certains d'admettre leur erreur. André Berthier (comme nous-même) jugeait remarquables les travaux de synthèse de ses illustres contemporains : Stéphane Gsell et particulièrement Jérôme Carcopino. Il me fit, touchant ce dernier, en novembre 1995, une confidence que je me devais de taire de son vivant. Jérôme Carcopino avait déclaté à André Berthier, en 1950, au Prieuré de La Ferté sur Aube, au cours d'une de leurs rencontres : -"Je ne vous donne pas mon adhésion, mais je vous donne mieux que cela, car je suis hésitant. C'est une victoire pour vous. Ne tenez plus aucun compte des lettres que je vous ai écrites auparavant. Cela ferait une belle thèse." Thèse sur la Numidie qui sera ensuite écrite par André Berthier. -"Pourquoi hésitation ?", me dit-il et il poursuivit : -"Il avait rencontré Bernard Simiaux de la Revue "Homme et Monde", lequel venait de lire l'article de René Louis sur Cirta Regia". -"Vous en faites de belles, - dit-il à mon ami -Savez-vous que, si Berthier a raison, tout ce qu'on a écrit jusqu'ici sur l'Afrique du Nord serait faux". L'adhésion de Jérôme Carcopino aux idées d'André Berthier date maintenant d'un demi-siècle et on continue de professer dans nos institutions l'absurdité d'une Numidie monolithique et démesurée, s'étendant depuis les Syrtes jusqu'à la Moulouïa marocaine. Notre recherche et notre enseignement universitaire à ce propos souffriraient-ils d'un strabisme cruel ? La réponse me fut donnée lors d'une conférence sur nos recherches sur la Table de Jugurtha par un professeur d'université : "Vous avez raison sur la Numidie" me dit-il, et d'enchaîner…"Mais je ne puis vous aider". Cette confidence comprenait deux vérités : la première encourageante que la thèse d'André Berthier est incontestable, ce qui nous paraissait logique ; la seconde plus subtile qu'on ne s'attaque pas à un dogme. Je compris alors les lourds et permanents silences qui pesaient sur sa théorie et les oppositions sournoises qui entouraient nos travaux. La géographie historique n'est pas une science, elle serait pour certains une religion. La malédiction dont parle l'abbé Wartelle se serait-elle abattue sur cette discipline ? Il n'y a pourtant pas de déshonneur à rectifier une doctrine, si c'est pour faire avancer la science. Souhaitons que cette discipline reparte sur des bases archéologiques plus scientifiques. En attendant, André Berthier a semé et cette semence a déjà germée dans l'esprit et le cœur des jeunes peuples du Maghreb. L.R. Decramer Table des illustrations ****** 1 - Carte de l'Afrique du Nord et de la marche de Marius. 2 - La Table de Jugurtha tranchant sur le reste de la plaine. 3 - L'escalier conduisant au fortin. 4 - Pièce numide retrouvée sur la Table de Jugurtha. 5 - Fissure du stratagème du Ligure. 6 - Vue aérienne de la Table de Jugurtha et de ses principaux sites. 7 - Plan du castellum et emplacement des différents sites. 9 - Vue aérienne sur le camp et les sources. 10 - Carte des opérations de la campagne de Marius. 11 - Vue aérienne des deux collines et ses principaux sites. 12 - Les deux collines de Kalaa Jerda : 1e. plan, un campement possible ; 2e. plan, la Table de Jugurtha. 13 - La ville du Kef, l'ancienne Cirta Regia. 14 - Le jebel Nasseur Allah depuis l'O. Tessa (Muthul). 15 - Carte des manœuvres de Métellus lors de la bataille du Muthul. 16 - Carte de la Numidie au moment de la conquête romaine (2e siècle av. J.-C.). ****** [<-] [i] Cet article a été initialement traduit en anglais pour une revue anglo-saxonne. Il n'a pu être publié. C'est pourquoi, nous proposons de le publier aujourd'hui en version originale, en hommage à M. André Berthier, en accord avec ses héritiers. [<-] [ii] Sallustius. C. Bellum Iugurthinum. Les Belles Lettres, 1989, traduction utilisée ici. [<-] [iii] Mattingly. D.J., Hitchner R. B. Roman Africa : an archaeological review. The journal of Roman studies, 1995, p. 165-213. [<-] [iv] Gsell. S. Histoire ancienne de l'Afrique du Nord, 1927, t. 1 à 7. [<-] [v] Gsell. S. Histoire ancienne de l'Afrique du Nord. Les royaumes indigènes, 1927, t. 5, p. 91-93. [<-] [vi] Rinn. L. Les royaumes berbères et la guerre de Jugurtha. Revue Africaine, 1885, t. 29, p. 76. [<-] [vii] Poulle. Annuaire de la société archéologique, 1863, p. 40-42. E. Mercier. Histoire de l'Afrique septentrionale, 1891, p. 65. [<-] [viii] Piganiol A. La conquête romaine, 1940, p. 371. Syme. R. Sallust, 1964. [<-] [ix] Syme R. Salluste. Traduction française de P. Robin, 1982, p. 126. [<-] [x] Desanges J. Utica, Tucca et la Cirta de Salluste, 1974, p. 143-160. [<-] [xi] Ernout E. Bellum Iugurthinum. Les Belles Lettres, 1989, p. 256. [<-] [xii] Berthier A. La Numidie. Rome et le Maghreb, 1981, p. 113 -114. [<-] [xiii] Tucca : Merdja, petite localité sur l'oued el-Kebir en Kabylie (Algérie). Cette cité est incertaine, voir Salama. Les voies romaines de l'Afrique du Nord, 1951, carte au 1/ 1.500.000. [<-] [xiv] Nicolet C. Rome et la conquête du monde méditerranéen, 1978, p. 633. [<-] [xv] Callegarin L. L'Afrique de Salluste au travers du Bellum Iugurthinum, 1991, mémoire de l'université de Toulouse. [<-] [xvi] Mattingly. D.J., Hitchner R. B. Roman Africa : an archaeological review. The journal of Roman studies, 1995, p. 165-213. [<-] [xvii] Mercier (Colonel). Bulletin du C.T.H.S, 1886, p. 475. [<-] [xviii] Carcopino. J. Histoire romaine. PUF, 1936. [<-] [xix] Syme R. Salluste, 1964, p. 123-126. [<-] [xx] Berthier A., Juillet J., Charlier R. Le Bellum Jugurthinum et le problème de Cirta. RSAC, 1950, t. 67. [<-] [xxi] Van Ooteghen . J. Caïus Marius, 1964, p. 30-35. [<-] [xxii] Tiffou E. Salluste et la géographie. Littérature gréco-romaine et géographie historique, 1974, p. 151-160. [<-] [xxiii] Julien Ch. A. Histoire de l'A.F.N. des origines à la conquête arabe. Ed. remise à jour par C. Courtois, 1951. [<-] [xxiv] Tiffou E., op. cit., p. 152. [<-] [xxv] Desanges J. La Cirta de Salluste et celle de Fronton. Africa Romana, 1986. [<-] [xxvi] Syme. R. Salluste, p. 126. [<-] [xxvii] Tradition qui nous avait été rapportée sur place et que confirmait le capitaine de Vauvineux. [<-] [xxviii] Decramer L., Ouasli Ch., Martin A. A propos de la Table de Jugurtha (Tunisie). IBLA, 1999, t. 62, n°183, p. 15-30). Selon les notes archéologiques du capitaine de Vauvineux prises au cours d'une mission géodésique en Algérie et Tunisie. 1896. Archives de l'Institut Géographique National. [<-] [xxix] Monchicourt. C. La région du Haut Tell en Tunisie. Thèse de Doctorat ès Lettres, 1913, p. 417. [<-] [xxx] smala : ensemble des équipages et de la maison d'un chef arabe. [<-] [xxxi] Il y a deux chronologies, celle de Mommsen (Mommsen. Th. Histoire romaine, t. 1, Ré-édition 1985) à savoir : campagnes de Metellus 108 et 107, Marius consul en 107, campagnes de Marius 106 et 105, défilé triomphal de Marius à Rome janvier 104, et celle de Gsell (Gsell. S., 1927) qui propose : campagnes de Metellus, 109- 108 ; campagnes de Marius, 107 -106. [<-] [xxxii] Camps G. L'origine des berbères. Les Cahiers du CRESM, 1981. "Une frontière inexpliquée : la limite de la Berbérie orientale de la protohistoire au Moyen -Age". Mélanges offerts à Jean Despois, 1973. [<-] [xxxiii] Les deux orthographes sont admises. Nous retiendrons ici le nom de Melleg qui est plus proche de son nom d'origine. [<-] [xxxiv] Gsell S., op. cit., t. 7, p. 184-185. [<-] [xxxv] kalaat : forteresse, citadelle naturelle chez les indigènes. [<-] [xxxvi] menaa : refuge, asile. [<-] [xxxvii] De Vauvineux, op. cit., p. 21. [<-] [xxxviii] Decramer L. L'énigme du castellum de Salluste dans la Guerre de Jugurtha. L'Information Historique, 1996, n°58, p. 141. [<-] [xxxix] Montchicourt, op. cit., p. 416. [<-] [xl] Monchicourt, op. cit., p. 417. [<-] [xli] Decramer L. Le castellum de Salluste et la Table de Jugurtha, 1995, rev. archéologique Sites, n°58-59. [<-] [xlii] monnaie : 2 unités numides frappées à Cirta (?) ; 1 pièce numide en l'état fruste (cheval au revers), 1 sesterce frappé à Rome, AUREL COMMODUS ; 1 Centeriolis de Constance II (?) ;1 As votif DIVUS AUGUSTUS frappé sous Tibère ; 1 Follis frappé vers 300 (?) (fig.4). [<-] [xliii] Frontinus J. The Stratagems. 1969, W. Heineman LTD. London. [<-] [xliv] Decramer L. Histoire de l'alpinisme, sur les pas de Jugurtha. La Montagne, 1994, n°3. [<-] [xlv] De Vauvineux, op. cit., p. 23. [<-] [xlvi] L'anecdote du Ligure recherchant des escargots est connue (Iug. XCIII, 3). [<-] [xlvii] Les nomades du Bled Segui, qui campaient ces jours-là près de ces sources, nous ont rapporté leur tradition fort lointaine de nomadisme et leurs droits de pâturage qui y sont attachés. La piste chamelière qu'ils empruntent depuis le Sud passe par : El Guettar, Sidi Aïch, Ferriana, Foussana, Haïdra et la Table de Jugurtha. Cette piste reprend l'itinéraire de l'ancienne voie romaine d'Asprenas (~14 ap. J.-C.) qui joignait les "castra hiberna" de la IIIé legio Augusta à Tacapae. [<-] [xlviii] On trouve d'autres pressoirs à huile de ce type dans cette région autrefois plantée d'oliviers. J.P. Laporte en signale en Kabylie : Fermes, huileries et pressoirs de grande Kabylie, C.T.H.S., 1985, fasc. 19B, p. 127-146. [<-] [xlix] Le Bohec Y. L'armée romaine. 1989, Pl. XXVII et XXVIII. Polype : Histoire VI, 26 - 32. [<-] [l] Le Bohec, pl. XXVIII. [<-] [li] Monchicourt, op. cit., p. 416. [<-] [lii] Selon l'avis d'un officier qui connaît le pays. [<-] [liii] Senam. Sans doute, l'origine du nom de cette montagne, Kalaat-Senam, bien que ce ne soit pas le sens proposé par Monchicourt. Revue Tunisienne, 1906, n°57, p. 213-216. Voir aussi M'Charek. Kalaat Senane, une forteresse-refuge de l'Antiquité aux temps modernes. Actes du colloque sur l'histoire et la civilisation du Maghreb, oct. 1999. [<-] [liv] A notre connaissance, ces escargotières n'ont jamais été signalées. Deux ont été reconnues près des blocs creusés de dar el aris et de dar el aroussa. [<-] [lv] Une autre aire sacrée, portant le nom de Es Snam, dans le Hodna (Algérie) est rapportée par Gsell, t. 6, p. 201. [<-] [lvi] M'Charek. M. De Saint-Augustin à Al-Bakri sur la localisation de l'Ager Bullensis. C.R.A.I., 1999, p. 115-142. [<-] [lvii] Apulée L. A. Apologie. XXIV, 1. Traduction d'après P.Valette. Les Belles Lettres. [<-] [lviii] M'Charek, op. cit., p. 136. [<-] [lix] Contra la carte de l'Afrique romaine qui situe ce territoire dans le massif des Aurés. Instructions du C.T.H.S. Recherches des Antiquités dans le Nord de l'Afrique. Conseils aux archéologues et aux voyageurs, 1929, p. 1-249. [<-] [lx] Le premier chiffre correspondrait à un angle d'azimut (et non pas un numéro d'ordre) et le second chiffre à une distance en pes (et non pas en passus) par rapport à la borne voisine. Contra Gsell, mémoires de la SNAF, 1923, p. 147 (notes de Poinssot et Lantier). [<-] [lxi] Decramer L., Hilton R. Le problème de la grande centuriation de l'Africa Nova. Esquisse d'une solution. Cahiers de la Tunisie, 1996, t. XLIX, n°174, p. 43-95. Decramer L., Elhaj R., Hilton R., Plas A. Approche géométrique des cadastres antiques. Les nouvelles bornes du Bled Segui. Histoire & Mesure, en cours de publication. [<-] [lxii] Chevallier R. Essai de chronologie des centuriations romaines de Tunisie. MEFRA, 1958, p. 97. [<-] [lxiii] Lassère J.-M. Un conflit "routier" : observations sur les causes de la guerre de Tacfarinas. Ant. afr. , 1982, t. 18, p. 11-25. [<-] [lxiv] Berthier A., op. cit., p. 101. [<-] [lxv] Marius disposait ainsi de deux légions, selon Sir John Hackett. Warfare in the ancien world, 1989, p. 171. [<-] [lxvi] Gsell S., op. cit., t. 7, p. 242-243. [<-] [lxvii] Berthier A., op. cit., p. 78 –79. [<-] [lxviii] 20 km, la distance normale parcourue par un agmen dans une journée "jusqu'à la dixième partie du jour". [<-] [lxix] Révolte de Tacfarinas et des Musulames en 17-24. On comprend toujours difficilement comment Marius, pour atteindre le Muluccha marocain, aurait pu traverser en quelques semaines cette région des Nementcha-Aurès, alors que cette 3é légion n'atteindra Lambésis qu'en 121 ou 123. Baradez J. Fossatum Africae, 1949, p. 133-138. [<-] [lxx] redjem : tas de cailloux de d'épierrement. [<-] [lxxi] Orose. P. Histoires contre les païens. Les Belles lettres. Livres IV-VI. [<-] [lxxii] Gsell, Histoire ancienne de l'A.F.N. t. 7, p. 125. [<-] [lxxiii] Berthier A., op. cit., p. 53. [<-] [lxxiv] Atlas archéologique de la Tunisie. 1892, CIL, vol VIII, suppl. 5-3, p. 265. Berthier A. Note sur l'épigraphie du Kef. 1953, RSAC, t. 68, p. 177 -198. A. Ferchiou, 1982, RM 89, 441-5. [<-] [lxxv] Les documents itinéraires de l'Antiquité. La Table de Peutinger et l'Itinéraire d'Antonin. Note d'accompagnement des cartes. IGN. Salama P. Les voies romaines d'AFN, p. 17. [<-] [lxxvi] Instructions pour la recherche des Antiquités et les travaux de géographie comparée en Tunisie. 1885. Archives du SGA. IGN. [<-] [lxxvii] Toussaint G. Résumés des reconnaissances archéologiques exécutées par les officiers des brigades topographiques d'Algérie et de Tunisie. 1898 et années suivantes. Archives du SGA. IGN. [<-] [lxxviii] Salama P. , op.cit.,

p.19.

[<-] [lxxix] Berthier A., op. cit., p. 148. [<-] [lxxx] Instructions du C.T.H.S. 1929. Recherches des Antiquités dans le Nord de l'Afrique. Conseils aux archéologues et aux voyageurs. [<-] [lxxxi] Ibid 80, carte annexée. [<-] [lxxxii] Syme R. Salluste, p. 126. [<-] [lxxxiii] Soit environ 29 km. [<-] [lxxxiv] Van Oothegen. J. Les Caecili Metelli de la République, 1964. Mémoires de l'Académie royale. [<-] [lxxxv] Toussaint P. Rapport sur les reconnaissances archéologiques exécutées par les officiers de la 2e brigade topographique de Tunisie, 1898, Archives du SGA. [<-] [lxxxvi] Gsell, op. cit., vol. 7, p. 184, note 3. [<-] [lxxxvii] Saumagne. C. La manoeuvre du Muthul. Mélanges offerts à Ch. Saumagne et Les cahiers de Tunisie, 1930, p. 391-405. [<-] [lxxxviii] Salluste. Bellum Iugurthinum, note de bas de page, p. 188. [<-] [lxxxix] Zabbou : olivier sauvage. Sur le plan pédologique, les terrains sont conformes aux données de Salluste. [<-] [xc] Monchicourt C. La région du Haut Tell, p.118. Ce passage ouvre la voie vers Cirta/le Kef. La stratégie de Jugurtha qui veut sauvegarder sa capitale est dans ce cas évidente, il bloque le passage obligé du fleuve. [<-] [xci] Gsell, op. cit., p. 399 et 404. [<-] [xcii] Berthier A, Juillet J., Charlier R. Le Bellum Jugurthinum et le problème de Cirta, ibid 20. [<-] [xciii] Syme R.,op. cit., p. 134. [<-] [xciv] Mattingly D., Hitchner R. Roman Africa : an archaeological review. 1995, p. 213. [<-] [xcv] Des travaux prometteurs ont commencé. Voir M'Charek A. : De Saint-Augustin à Al-Bakri sur la localisation de l'Ager Bullensis. C.R.A.I., 1999 et Kalaat-Sename, une forteresse-refuge de l'Antiquités aux temps modernes, Histoire et Civilisation du Maghreb, 1999

|